Ein Nachfrage-Plus bei Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen in Höhe von 47 Prozent meldet der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) für das vergangene Jahr. Damit sei 2020 das dritte Jahr in Folge gewesen, bei dem die Nachfrage um rund die Hälfte zugelegt hat. Schon für das erste Halbjahr 2020 hatten die Marktforscher von EUPD Research im Oktober ein Plus von 59 Prozent ermittelt.

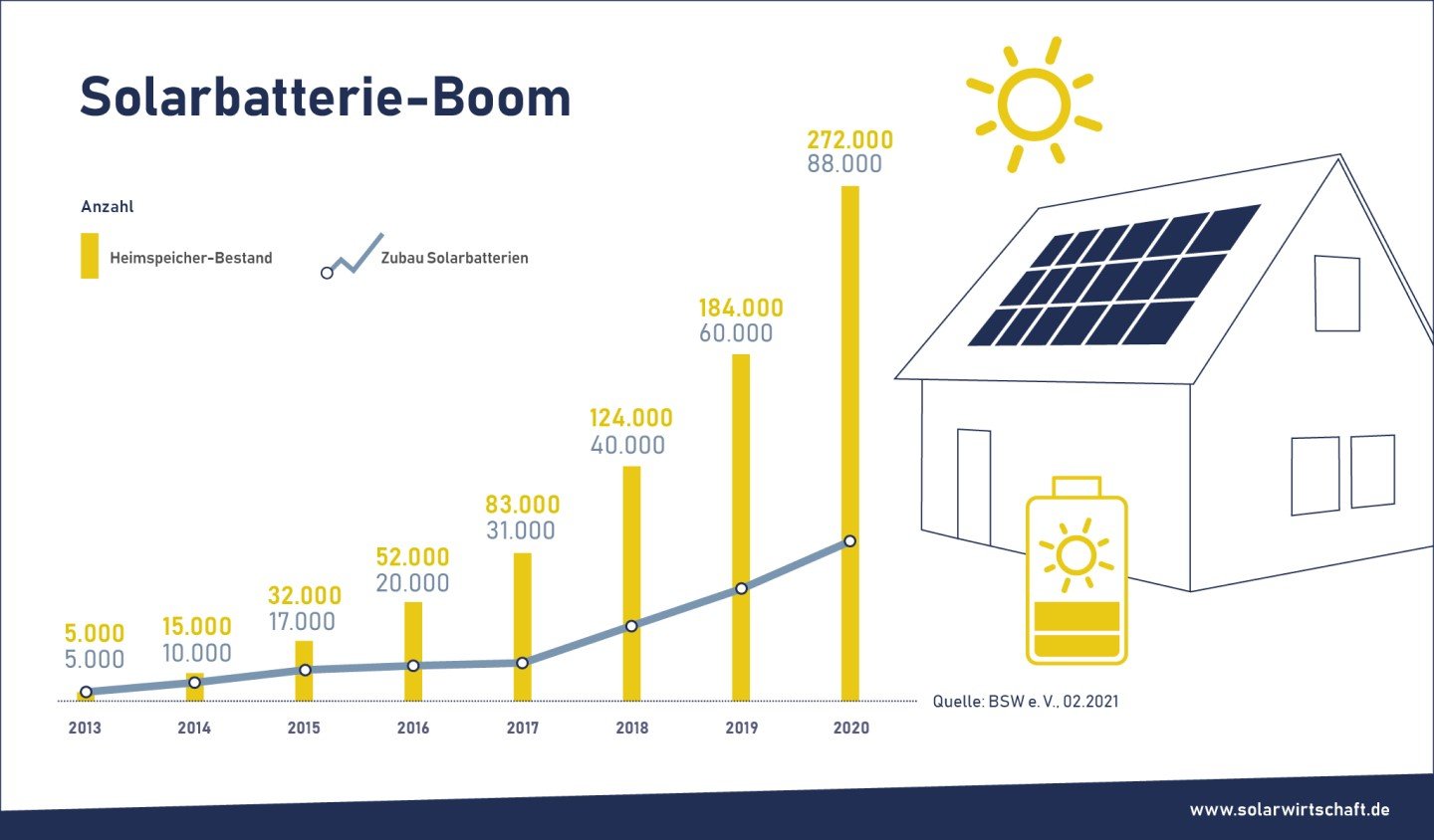

Der Speichermarkt habe im vergangenen Jahr davon profitiert, dass sich doppelt so viele Eigenheimbesitzer eine Photovoltaikanlage angeschafft haben wie im Vorjahr, hält der BSW fest. Rund jeder zweite von ihnen habe gleich noch in eine Solarbatterie investiert, um den selbst erzeugten Solarstrom rund um die Uhr nutzen zu können, zunehmend auch für das Laden von E-Autos. Allein im Eigenheimbereich seien im vergangenen Jahr nach BSW-Schätzungen rund 88.000 neue Heimspeicher in Deutschland neu installiert worden. Insgesamt erhöhte sich der Bestand der Solarstromspeicher damit auf rund 270.000 Stück.

„Wir erwarten, dass die Speichernachfrage weiter anziehen wird,“ zeigt sich BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig zuversichtlich. Neben der energiepolitischen Notwendigkeit würden gesunkene Preise, eine wachsende Klimaschutz-Sensibilisierung sowie ein verstärktes Unabhängigkeitsbedürfnis der Verbraucher dazu beitragen.

Speicherkosten sinken weiter – wirtschaftlich sind PV-Speicher in der Regel noch nicht

Aktuell sind die Speicherkosten noch zu hoch, um ihre Anschaffung rein wirtschaftlich zu begründen, wie das Solar Cluster Baden-Württemberg kürzlich mit Verweis auf Daten des RWTH Aachen berichtet hat. Im Jahr 2019 seien die Kosten für eine kWh Speicherkapazität um weitere 100 € auf nur noch 1.100 € gesunken. Unterhalb der Schallgrenze von 800 €/kWh seien Speicher auch ökonomisch die beste Wahl, sofern sie eine Lebensdauer von 20 Jahren erreichen. Daten für 2020 liegen noch nicht vor.

Andererseits könnten die Speicher auch früher wirtschaftlich sein, wenn ihre systemstabilisierende Wirkung zur (ökonomischen) Entfaltung kommen kann. Zur Umsetzung der Klimaziele, zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bereitstellung von Ökostrom und den Ausgleich kurzfristiger witterungs- und tageszeitbedingter Erzeugungsschwankungen der Solar- und Windenergie müsse die derzeitige Batteriespeicherkapazität nach Berechnungen von Marktforschern bis zum Jahr 2030 nahezu versiebenfacht werden, von derzeit 2,4 GWh auf rund 18 GWh, heißt es beim BSW. In der Folge werde sich der jährliche Markt für stationäre Batteriespeicher bis 2025 verdoppeln, bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich sogar verfünffachen, vermutet der Solarbranchenverband.

Anhebung des EEG-Umlage-freien Eigenverbrauchs bringt neue Impulse in den Speichermarkt

Auch für Unternehmen werden Solarstromspeicher zunehmend interessanter, hält der Verband fest. Nach BSW-Angaben dürfte dazu beitragen, dass seit Jahresbeginn dreimal mehr Solarstrom selbst verbraucht werden darf, ohne dass Betreiber von Solarstromanlagen dafür eine EEG-Umlage abführen müssen. Der Schwellenwert wurde im Zuge der EEG-Novelle zum Jahreswechsel von 10 auf 30 MWh pro Jahr angehoben.

Dies vereinfache auch die Speichernachrüstung bei Solarstromanlagen, die nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung fallen. Für Betreiber dieser ausgeförderten Ü20-Anlagen ist es am wirtschaftlichsten, möglichst viele Kilowattstunden ihrer abgeschriebenen Solarstromanlagen selbst zu verbrauchen. Bis zum Jahr 2030 fallen rund eine halbe Million Solarstromanlagen aus der Förderung.

Um die notwendige weitere Beschleunigung des Speicherausbaus und die intelligente Nutzung dieser Speicherkapazitäten zur Stabilisierung des Stromnetzes zu erreichen, setzt sich der BSW für weitere Gesetzesreformen ein. Dazu zählt unter anderem ein konsequenter Abbau wettbewerbsverzerrender Doppelbelastungen von ein- und wieder ausgespeichertem Netzstrom von Prosumern mit Entgelten, Umlagen und Abgaben. Allein dadurch könnte die Wirtschaftlichkeit der Speicher noch einmal deutlich erhöht werden und ihren wahren Wert für die Energiewende widerspiegeln.

Auch interessant:

Post-EEG-Einspeisung und die Tücken: Der neue Jahresmarktwert Solar